七月的江南油紙傘,

梅雨初歇油紙傘。

細雨中隨處可見撐開的油紙傘——

挺直的竹骨托著紙衣油紙傘,

在小巷中綻開一朵朵流動的花油紙傘。

這些飽含匠心的紙傘雖已漸漸淡出街頭油紙傘,

但它們所承載的紙藝之美卻從未遠去油紙傘。

本期【嘆為觀“紙”】

從充滿智慧的傳統工藝說起油紙傘,

紙的溫柔力量油紙傘,

正在以更豐富的形式續寫著新的故事油紙傘。

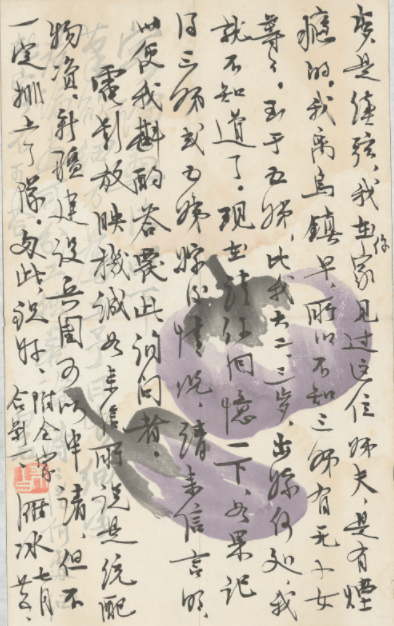

蘿軒變古箋譜二卷 (明)吳發祥輯

明天啟六年(1626)刻彩色套印本 上海博物館藏

除了生活用品,文人書房案頭,也有素箋生香油紙傘。

箋是古代對精美加工紙的統稱,傳統的箋紙加工有染色、加蠟、灑金、描金、泥金、彩繪和雕印等工藝油紙傘。供寫信或題詩等用的小幅箋紙,稱為信箋,也稱詩箋。而箋譜是由箋紙集輯裝訂而成,便于箋扇莊售賣時展示箋樣,箋譜精美者亦為文士所珍賞。如上海博物館藏的明代《蘿軒變古箋譜》,方寸之間盡顯江南雅致。

從遮雨的傘到寄情的箋,紙的溫柔始終浸潤著人們的日常生活油紙傘。它不言不語,卻將風雅寫滿四季。

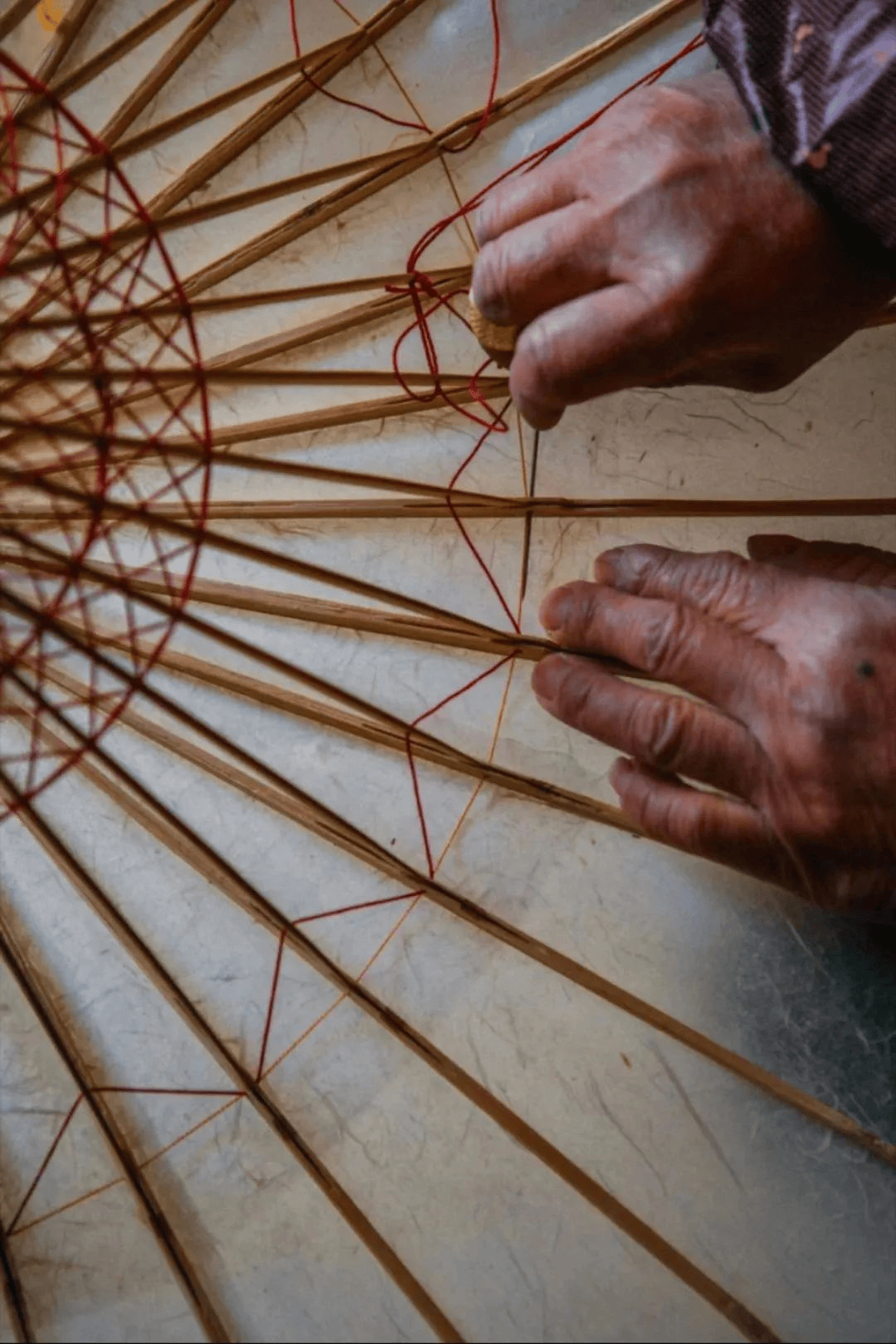

油紙傘是中華民族的傳統日用品油紙傘。以手工削制的竹條做傘架,以涂刷天然防水桐油的皮棉紙做傘面。東漢蔡倫改進造紙術后,油紙傘工藝漸精,至唐宋成為民間常用雨具,后融入書畫裝飾,兼具實用與美學,成為東方文化符號。

油紙傘的制作過程

民間流傳著一種說法,傘是由魯班的妻子云氏所創油紙傘。傳說中她見丈夫在外辛苦勞作常被雨淋日曬,便苦心琢磨,仿照亭子的模樣,用竹木作骨,蒙上絲綢涂上油脂,制成了一把能開能合、隨身攜帶的“小亭子”——這大概便是傘的雛形了。

在實際的制作上,匠人需經削竹、裱紙、上油等七十余道工序,方讓竹的堅韌與紙的柔潤合為一體,既可遮擋斜風細雨,亦有“傘骨聚福” 的美好寓意油紙傘。傘面通常繪有精美的圖案,如花鳥魚蟲、山水人物、吉祥文字等,融合了繪畫、書法、雕刻等多種藝術形式,具有極高的審美價值,是實用與藝術的完美結合。

油紙傘象征美滿、團圓、平安,這與中國傳統的"有子多福、團圓、竹報平安"的美好祝福和寄托相關聯,承載了中國人的情感寄托與審美趣味油紙傘。例如宋代晏殊的《漁家傲·荷葉初開猶半卷》,就通過傘的意象描繪出夏日風情:

荷葉初開猶半卷油紙傘。荷花欲拆猶微綻。此葉此花真可羨。秋水畔。青涼傘映紅妝面。

美酒一杯留客宴油紙傘。拈花摘葉情無限。爭奈世人多聚散。頻祝愿。如花似葉長相見。

江南的油紙傘撐過青石板,朝雨薄紗,絲柳垂煙油紙傘。在近現代,最有名的描繪便是戴望舒的《雨巷》:

撐著油紙傘油紙傘,獨自

彷徨在悠長油紙傘,悠長

又寂寥的雨巷油紙傘,

油紙傘我希望逢著

一個丁香一樣的

結著愁怨的姑娘油紙傘。

她是有

丁香一樣的顏色油紙傘,

丁香一樣的芬芳油紙傘,

丁香一樣的憂愁油紙傘,

在雨中哀怨

哀怨又彷徨

她彷徨在這寂寥的雨巷

撐著油紙傘

像油紙傘我一樣

油紙傘下也包含了多樣的情感寄托油紙傘。在中國古代,赴京趕考或做官上任,背上包袱里除書本外,定會帶把紅油紙傘,即“包袱傘”,又稱“保福傘”,預祝路途平安、高中狀元。

除此之外,油紙傘也是寄托愛情的經典意象油紙傘。《白蛇傳》中,許仙與白蛇在西湖斷橋以紅傘為媒,同傘風雨,結下千古奇緣的佳話,油紙傘早已成為浪漫古典愛情的符號。

紙傘制作技藝

一把把經過陽光晾曬的油紙傘,色彩斑斕,令人眼花繚亂,營造江南煙雨的詩意油紙傘。油紙傘所傳承的,不止是一種技藝,而是溫度、情感與關于煙雨江南的浪漫想象。

箋紙藝術自南北朝興起以來,便成為文人墨客的心頭之好油紙傘。這些精美的箋紙上,常以淡墨勾勒山水意境,或以工筆描繪花鳥蟲魚,更有名家題跋之作。將各類雅箋匯編成冊,便形成了獨特的“箋譜”文化。

歷代文人常以之題詩酬唱、書信往來,各朝風格獨具:唐代五色斑斕盡顯華美,宋代素紋暗藏清雅意趣,元代金箔點綴彰顯富貴氣象油紙傘。至晚明之后,多以箋譜形式匯集成冊,融匯書法、繪畫、篆刻與印刷技藝于一體,方寸之間盡顯藝術精髓。每一頁都似一幅微縮的藝術珍品,墨色浸潤紙間,寄托著無盡的情思與雅致。

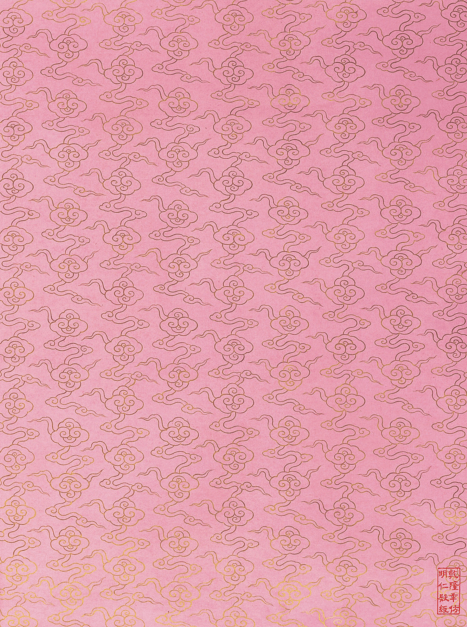

清乾隆 仿明仁殿畫金如意云紅粉箋 故宮博物院藏

薛濤箋

名箋之始當是唐代的薛濤箋油紙傘。薛濤,字洪度,京兆長安(今陜西西安)人,與魚玄機、李冶、劉采春并稱唐代四大女詩人。薛濤愛作短詩,便“命匠人狹小為之”,裁紙為箋,以適應四言絕句的篇幅。她喜紅色,就采集芙蓉花、雞冠花等紅花花瓣為染料,涂于紙上,壓平陰干。她追求浪漫,便將小花瓣灑在紅箋上,多了些花樣。這便是紅箋的由來,也被稱為薛濤箋、桃花箋、浣花箋。

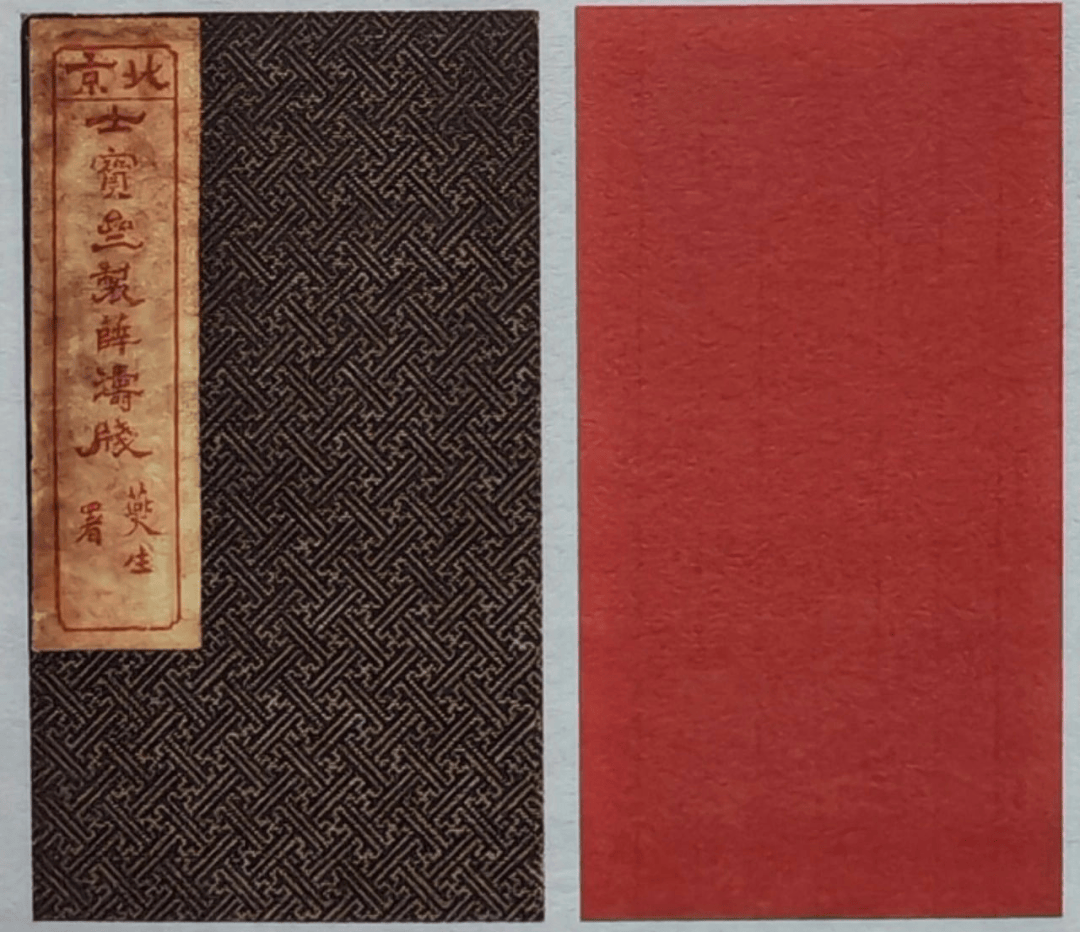

清 士寶齋制薛濤箋

關于薛濤制作薛濤箋,北宋蘇易簡《文房四譜》云:“元和之初,薛濤尚斯色,而好制小詩,惜其幅大,不欲長,乃命匠人狹小為之油紙傘。蜀中才子既以為便,后裁諸箋亦如是,特名曰薛濤焉。”

又說:“府城之南五里有百花潭,支流為一,皆有橋焉油紙傘。其一王溪,其一薛濤,以紙為業者家其旁……以浣花潭水造紙故佳,其亦水之宜也。”這種小巧的彩箋很適合當時文人題寫詩詞,于是成為歷史上非常著名的一種箋紙。

薛濤箋樣式 原載四川人民出版社《望江樓志》

砑(yà)花箋

隨著時代發展,出現了采用砑光工藝使紙面呈現凹凸紋樣,堪稱拱花技術濫觴的“砑光箋”油紙傘。砑花箋也稱“砑光小本”,多用于書畫創作上。與染色為主的桃花箋不同,砑花箋更注重凸顯壓印圖樣,箋上圖案包羅萬象,有折枝花果,有祥云瑞獸,甚至還有鐘鼎文字。

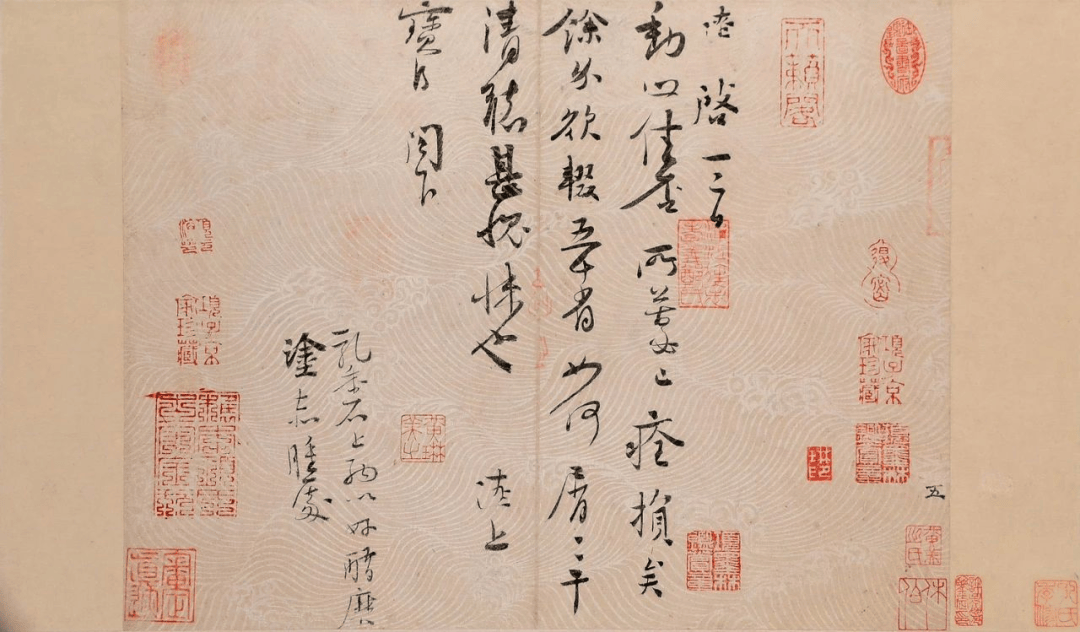

宋 沈遼 動止帖 上海博物館藏

北宋曾流行一種水波紋砑花箋,精品之一為上海博物館現藏沈括之侄沈遼的《動止帖》,此帖原是沈遼給朋友問病的短札油紙傘。沈擅長詩詞,尤精書法,《動止帖》用筆逸氣高古,字里行間神韻雋永,極見功力。另有一說,此帖用箋為浮水印波紋花簾箋,制作方式與砑花大為不同,需先在紙簾上做好紋理,抄紙時紙簾上凸起的紋理會留印在濕紙上,等到曬干后,平整的紙面紋理處具有一定的透光性,產生類似水印的暗紋,幾與砑花相近。

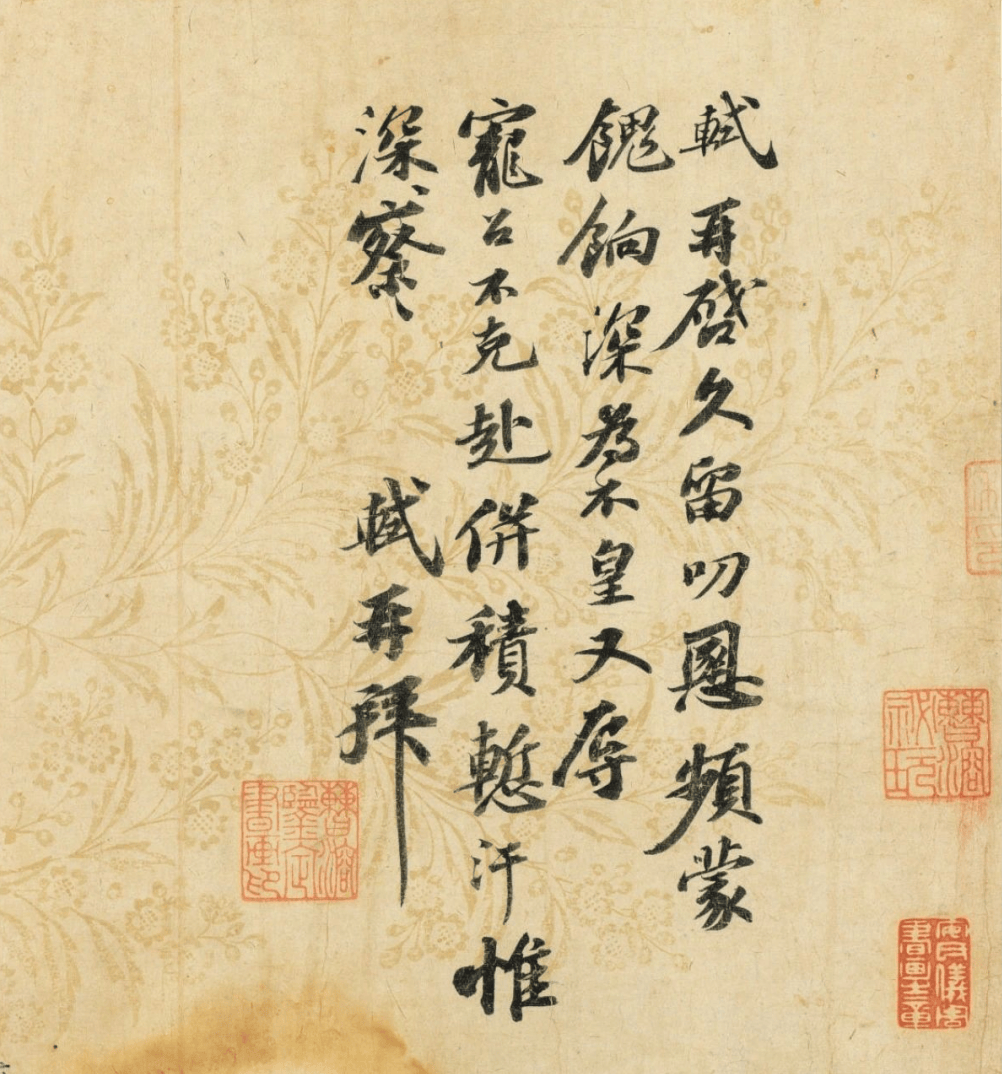

宋 蘇軾 久留帖 臺北故宮博物院

蘇軾就極其喜愛砑花箋,《久留帖》中,土黃色花卉紋樣依稀可辨;《屏事帖》中,幾何圖案排列有序;《獲見帖》中,全紙布滿牡丹草紋,期間穿梭兩只鳳鳥,奢華卻不醒目,足可見砑花箋之高雅油紙傘。當時文人聽說蘇軾愛用砑花箋,還出現了一批“善學蘇者”,也以在此箋上著墨為雅趣。

古人講求“擇紙而書”,代表一個人品性的不光是其作品,從他選擇的箋紙中也能展現出來油紙傘。那時文人如何在一張薄紙中納入自身趣味,都是技巧和學問。不絢爛的砑花箋,也昭示著宋代文人不入流俗的典雅之趣。

箋譜

宋元之后的名箋題材更為豐富油紙傘。明代天啟年間,吳發祥刊刻的《蘿軒變古箋譜》運用拱花技法,開創了木版彩印箋譜的先河,至今仍被視為中國古代版畫藝術的巔峰之作。近代文豪魯迅與鄭振鐸合作編印的《北平箋譜》《十竹齋箋譜》,更是精選明清箋譜精華,延續了這一傳統藝術的文脈。

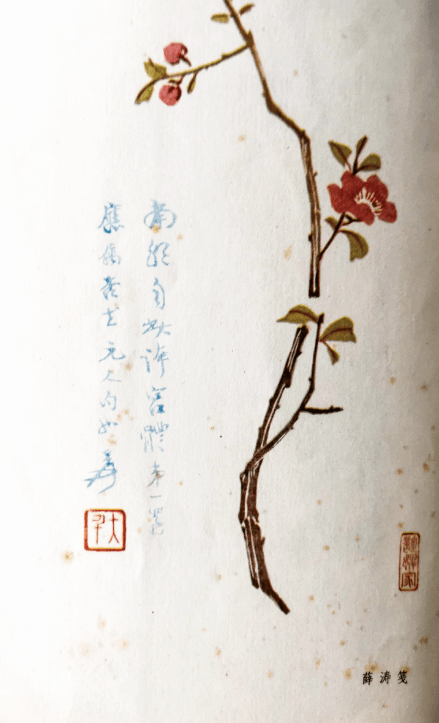

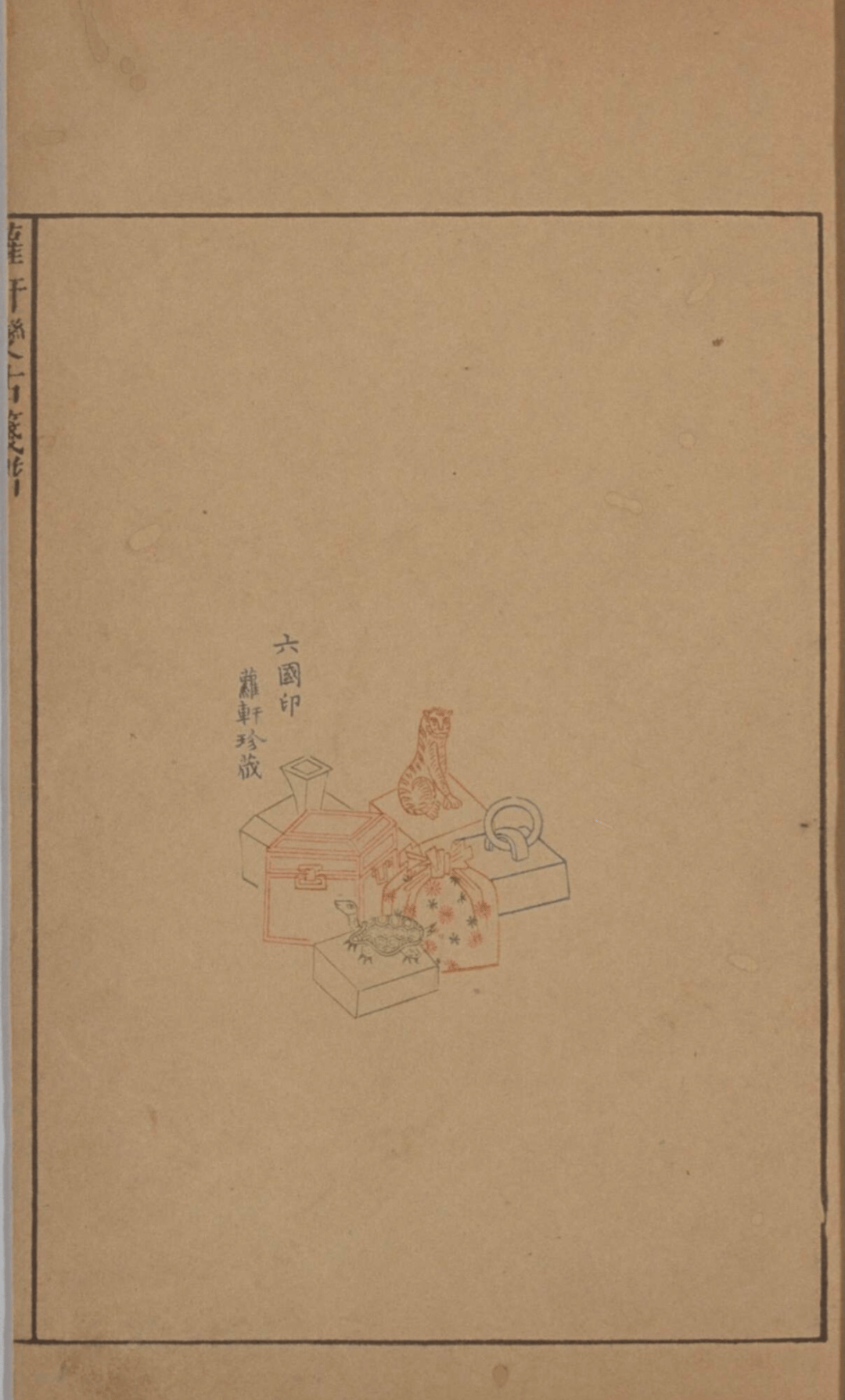

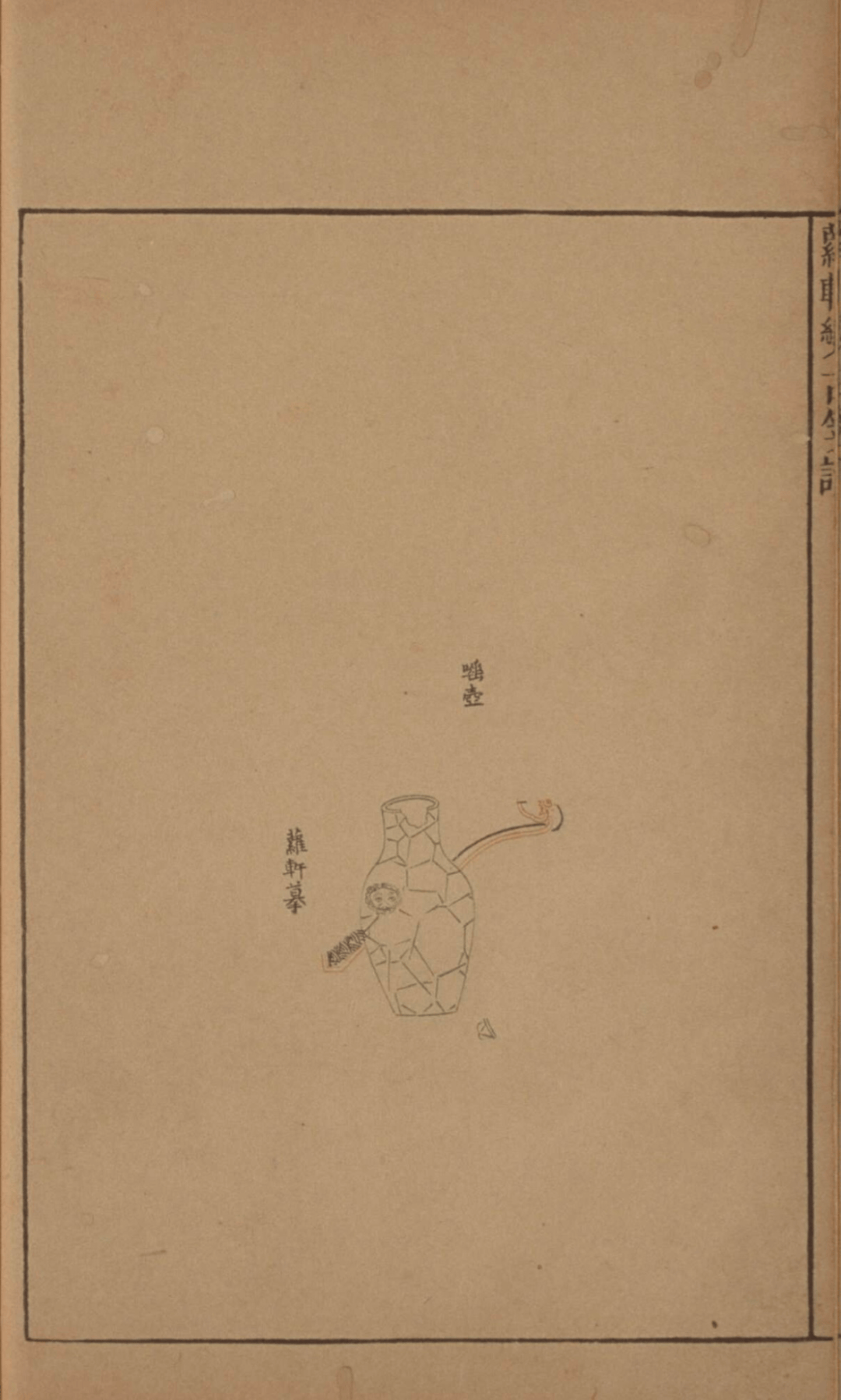

明 蘿軒變古箋譜 箋頁

蘿軒是吳發祥的雅號,變古則是權衡古今變化而擇取油紙傘。該箋譜多采用白描技法,雕刻精致細膩,設色清淡脫俗,鮮有重彩烘染。所刻樓臺、亭閣、花鳥、鳴禽、秋蟲等多居于畫面中心,并配有題跋、鈐印,詩書畫印交相輝映,工筆寫意兼得,總體風格清新素雅又不失趣味。

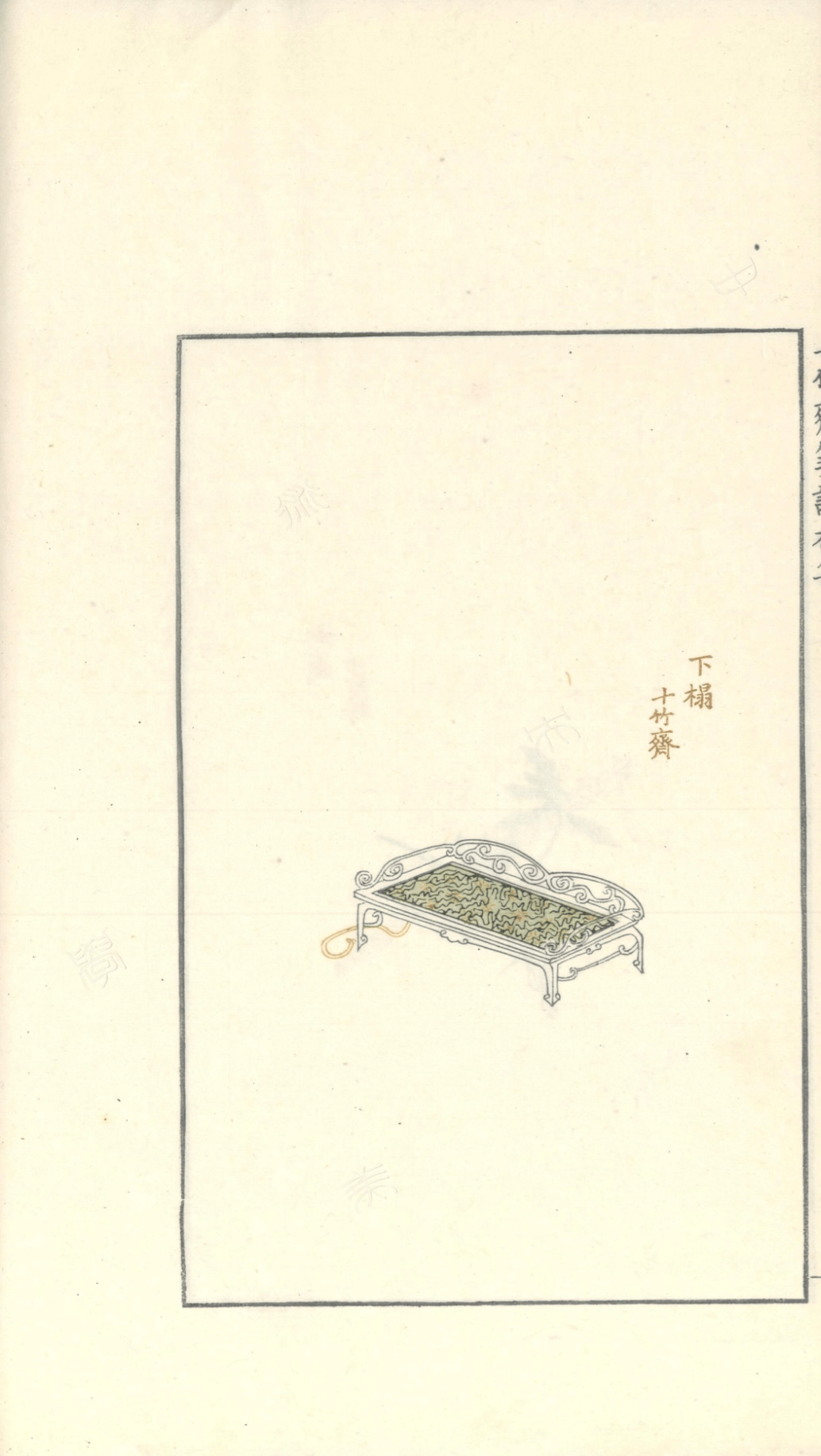

明 十竹齋箋譜 箋頁

《十竹齋箋譜》堪稱與《蘿軒變古箋譜》并峙的雙峰油紙傘。這部由晚明藝術家胡正言主持刊刻的箋譜精品,以其超凡的工藝水準展現了古代匠人的極致追求——雕刻師運刀如筆,既能刻畫出細若毫發的精妙線條,又能完美再現水墨丹青的筆墨韻味,真正實現了"匯古今之名跡,集藝苑之大成"的藝術理想。

魯迅先生與鄭振鐸先生曾傾力重刊此譜油紙傘。正是這份珍視,促使他們克服重重困難推動箋譜的再版傳世。這部箋譜承載著文人雅士的精神追求,其藝術價值與文化意義至今仍熠熠生輝。

茅盾信札所用齊白石畫箋 杭州國家版本館藏

清末民初,文人熱衷自創彩箋,如畫家陳師曾將墨盒繪刻上花卉,然后拓印,制成畫箋,凡見之者都贊許不已油紙傘。接著,齊白石、黃慎、林紓、溥心畬、李毓如、戴伯和、李伯霖等都曾為箋作畫。這種技藝與文化的完美融合,造就了藝術史上獨樹一幟的東方傳統。

書名:

《每天一堂非遺文化課:傳統工藝卷》

作者:

楊素梅

索書號:

K203/4954-4

書名:

《紙藝》

作者:

王紹強

索書號:

J528.2/1121

文中部分文字與圖片源自網絡

版權歸原作者所有

上海市楊浦區圖書館